昆明今昔

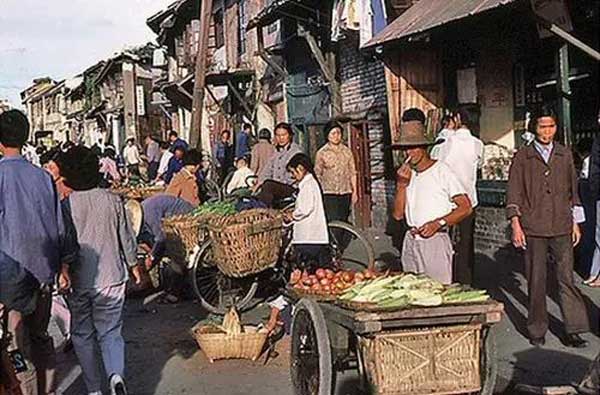

近代昆明城西出小西門,北至火車北站,東至菊花村,南至吳井橋,有“三坊十八鋪”或“三坊二十四鋪”之說,“坊”不是講牌坊,而指的是街區,“鋪”則是指驛站。“三坊”指“崇政坊”“報功坊”和“世恩坊”。崇政坊起自南城門,止於馬市口;報功坊起自馬市口,止於圓通街;世恩坊在北門街附近。到清末,昆明已經有150多條街道,大小巷道400多條。

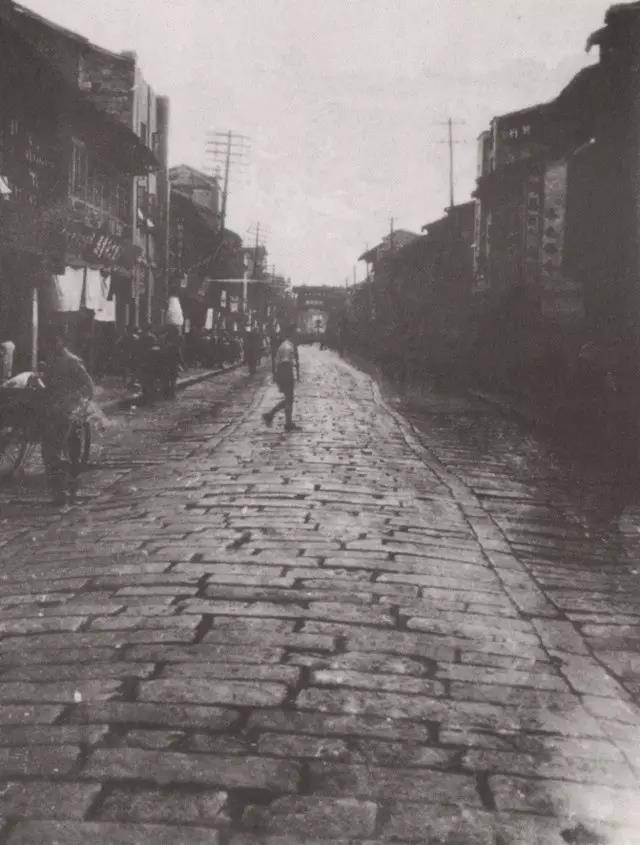

昆明武城路舊貌

昆明的行道樹曾經多是法國梧桐,樹蔭之下,是石板路,大街小巷多是碎石泥路。主要街道才用五面石鋪成,街道兩側再鑲一道石條。五面石路只准官家行走,狹窄的碎石路才是百姓人家走的。等到城市發達了,小路變成了石板路,小城的情調才從石板上生出來,但其間滄桑變局已曆良多。

老昆明常見的石板路

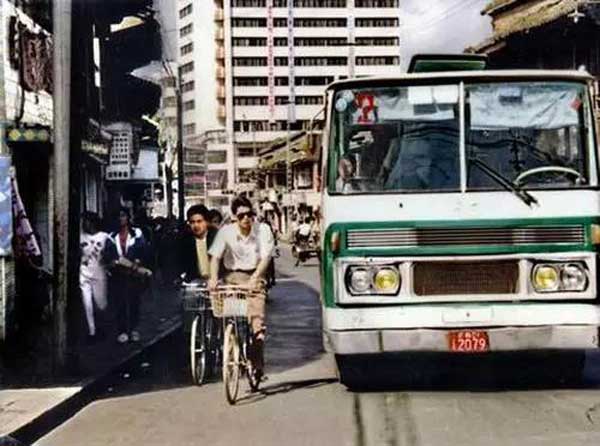

舊日武成路

武成路即今人民中路。武成路原分四段。土主廟街(土主廟的原址是今天的華山小學)、城隍廟(現五一電影院原址)、武廟街、小西門正街。到1937年才正式稱武成路。從明清以來,武成路就是商業發達的地方。

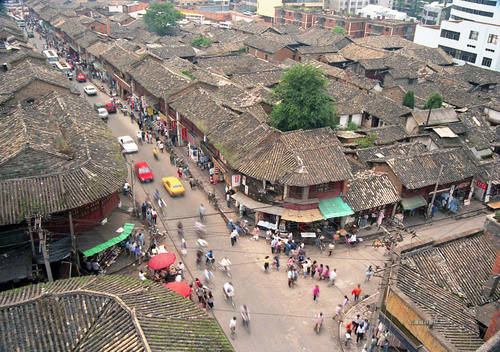

武成路

這個聽上去很平常的名字實際上在幾十年前已經是"昆明城"和"城外"的界限了,從前的武成路實在是很窄,自行車一旦出現在這裏基本上就會成為堵塞的主要原因,而放到十幾年前哪有現在這麼多汽車呢?

改建前的武成路

武成路近小西門段的路邊有一座三一聖堂,主道用石板鋪成,很大塊的青石板,表面滿布刻痕,環繞周身的卻是一點幽靜,不管什麼時候看到石板都似乎能感覺到夏日雨後水滴在它的體表沿著那些刻痕流逝。

三一聖堂舊貌

拓東路

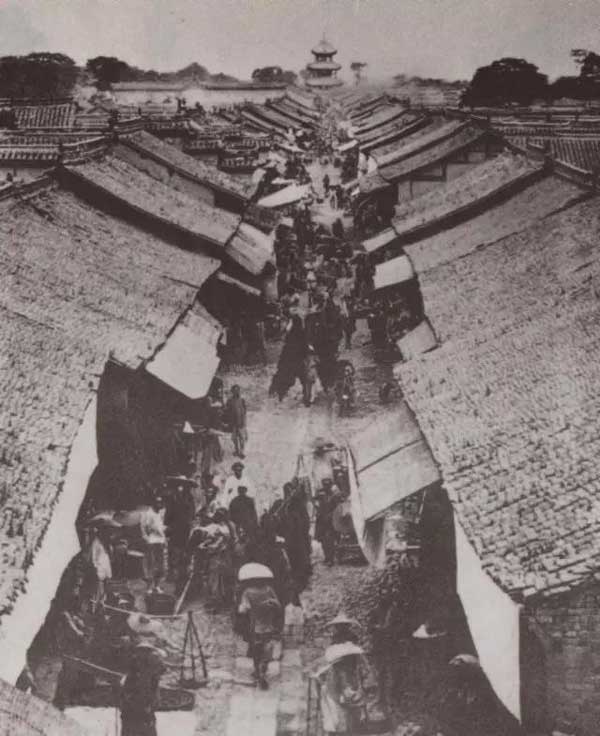

拓東路怕是昆明最老的街了,西元8世紀有拓東城,便有了拓東路,大有疆土東拓的意思。在1937年前,拓東路因鹽商眾多,被稱為鹽行街,共三段,東段有狀元樓,稱縣前鋪;中段有三元宮,叫三元街;西段有雲津夜市,叫雲津街。1937年,則統稱拓東路。

拓東路,遠端為狀元樓

正義路

正義路原叫南正街,1915年護國起義勝利後改為正義路。這條街北端是馬市口、五華坊、天牌坊、四牌坊、月城、教子坊,中段為麗正門,南端是三市街。1915年麗正門改為正義門,1937年,北段改為正義路,牌坊林立,商業發達,是清代昆明的南城要道。

正義路

光華街

明清之際還沒有光華街的說法。從正義路到雲瑞公園叫東院街,從雲瑞公園至五一路叫轅門口。1911年雲南“重九”起義後,以光復中華之義命名了這兩段路,便是今天的光華街。

民國時期,街內有大逸東電影院、光華彩排茶室、金店帽店、紙花鋪、皮革鋪等。

光華街的另一個特點是書店眾多,有名的書店有商務印書館、中華書局、世界書局、正中書局、光華書店、萬卷書店、雲瑞書屋。街上有很多小人書攤,還有好吃的蛋糕賣。

光華街的小人書攤

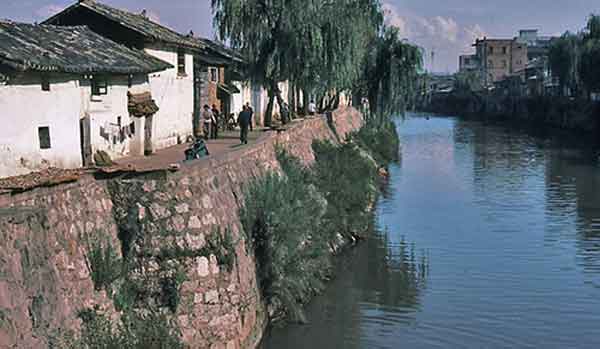

盤龍江

盤龍江是流經昆明最大的一條河,又名滇池河。發源地在嵩明梁王山西麓白沙坡,最後流入滇池,全長有120公里。由於盤龍江常常漲水為患,所以舊時昆明人在大東門外的溥潤橋下便有一根置入盤龍江的石柱,石柱上刻有十二地支,用來監測盤龍江的水位。

盤龍江畔最繁華的地方是得勝橋,滇越鐵路開通後,外省人,昆明人、洋人、買辦的喧嘩聲幾乎日夜不絕。

盤龍江流過的地方,老房子沿河而建,門口多半留一條過道,房下是長滿雜草的堤壩;門前流過的是不變的盤龍江,留下的是門檻邊一鬥煙。

盤龍江畔

東寺街小巷

很讓人頭疼的地方,因為提到昆明的文章幾乎不可能避開這條街,即便沒有街道北口的金馬坊和西口的碧雞塔,這條老街也已經能夠成為昆明人文景觀的代表。

東寺街舊貌

東寺街其實只是西昌路到南屏街之間的無數小巷子之一,從西昌路上順玉帶河東去,便是這擁擠但繁華的小街了,道路兩邊全是木質結構的老房子,房頂瓦片間的雜草如此之厚重以至於雨天根本不用鋪上油氈就能防漏,實在是很神奇。然則能防水的雜草卻不能防火,在那個不禁止放煙花的年代,東寺街居民們都知道提一桶水放在屋頂,然後在屋頂上開始點燃基本上沒什麼安全保障的鞭炮,然後……

現今,東寺街仍叫東寺街,不過街道拓建之後,傳統的臨街店鋪已經看不到了。

這些曾經在許多昆明人生命中留下很多記憶劃痕的老街像破舊的老唱盤一般被發展的時代所遠離,然後被漆上一個"拆"在半年之內變成一條讓在這裏居住了500年的昆明人無法認出的街道。

每次穿行城市,偶爾停下來抬頭看看路旁的行道樹,難免會有一陣恍惚,當下的電視上播放著昆明城市形象宣傳片,那上面有華麗的辦公樓,有很高檔的高爾夫球場,但卻讓人感到一點陌生,那只是給別人看的春城。還好有這些老照片記錄下了不同時代的昆明的變遷。

現在的昆明,發展得越來越國際化,曾經的老昆明,只能留存在我們的記憶裏了。

本文图片转引自微信公众号 遇见昆明 云南人民出版社,部分文字参考《昆明旧照——一座古城的图像记录》(云南人民出版社2003年出版),如侵犯到您的权益,请联系我们删除。